テレビの未来⑥:テレビ局はメディア・サービス企業へ進化する・前編

シリーズで書いてきた『テレビの未来』もいよいよ佳境だ。『テレビの未来④』と『テレビの未来⑤』ではテレビの進む方向性として、簡易型全録機を利用した全局全番組の有料ネット配信サービスと、番組メタデータを利用したオープンプラットフォームという二つの具体例を提示した。いわば各論から入ったことになる。今回は総論となる。かなりのボリュームになるので2回に分けて書くことにする。

■■■

①視聴者はユーザーとなり、テレビはサービスとなる

*サービスデザイン

テレビの未来を考える上で、重要なキーとなる視点のひとつが「視聴者はユーザーとなってしまった」である。「視聴者」とは、テレビ局が一方的に放送する番組を、受動的に見るだけの存在だ。しかしテクノロジー革命によって、認知する・調べる・買う・楽しむという基本的な生活パターン全てがインターネットに依存したものに変化してしまい、ユーザーとなった視聴者が消費する時間も、ソーシャルメディアや、そこからクリック一つで簡単に飛べる動画サイトなどに奪われてしまった。

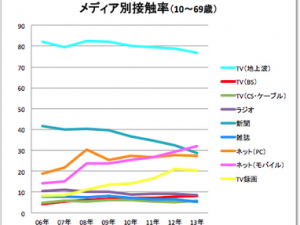

ユーザーとなった視聴者はダラダラとテレビを見るのではなく、見たいものだけを見るようになった。テレビの視聴時間の減少は、これまでも『あやとりブログ』で何度か紹介した。(テレビの今と未来は?何をするべきか?…今年を振り返って考える①)

インターネットのコミュニティで話題になっている番組は見るが、ユーザーが、「テレビ局に面白さ一方的に押し付けられる」と感じてしまうバラエティー番組や、「上から目線で伝えられている」と感じてしまうニュース等報道番組には、共感してくれない。

ユーザーはソーシャルメディアで、膨大な数のバーチャルな友達と常につながり、自らも情報を発信し、そのバーチャルコミュニティの中で存在感を得ている。テレビが今、相手にしているのは、そのようなユーザーになってしまった視聴者だ。

もう一つキーになるのは、「テレビはサービスだ」という視点だ。未来のテレビは、視聴者をユーザーとして捉えなければならない以上、テレビ自体も放送であるよりサービスと考えるべきだ。

『テレビの未来②』でも述べたように、ユーザーとなってしまった視聴者の目には、テレビ放送は、今だけ、自宅にだけ一方的に送りつける、不便で時代遅れでダサいサービスだと思われてしまっている。

ユーザーは、様々に発達したネット上のサービスに慣れてしまっていて、「いつでも×どこでも」(『テレビの未来③』を参照)、自分だけの個別のリクエストに応じてくれる「インタラクティブ」なサービスを受けられるのが当然になってしまっている。

こうした高いレベルのサービスは、ユーザーの感情に強く働きかけ、楽しい経験と高い満足感を与える。これを経験したユーザーは、サービスへの信頼感や忠実度を高めて、周囲の人にサービスを紹介したりする。ユーザーが友達になってくれるのだ。

しかしこうしたサービスを実行するのは容易ではない。まず、ユーザーが本当に必要としているニーズを探し出さなければならない。そのニーズは、ユーザー自身では気付いていないものもある。またサービスとして既に提供しているものの、UI(ユーザーインターフェース)が間違っていてニーズを満たしていない場合もある。どうすればユーザーのニーズを掴めるか、それを満足させられるかは、中の人間にはなかなか見えないものだ。「外の人」を交えた、詳細な検討が必要だ。

また一つの企業でも複数のサービスが、それぞれユーザーに対してインタラクションを提供しているが、それがバラバラでは大きな満足感にはつながらない。

例えばテレビ局では、基幹である地上波放送以外にも、映画、BSやCS放送、DVDなどパッケージ販売、VOD、キャラクターグッズなどの商品開発、通販、番組アプリ、ゲーム、モバイルコンテンツ、インターネット・サイト、コンテンツの海外販売など様々なサービスを展開している。しかしそれは縦割り構造の組織で、分断されていないだろうか。横につながる要素がありながら、サービスが連携されていないのではなかろうか。セクショナリズムによって、自分の部署だけうまくいけばいいという空気になっていないだろうか。何よりユーザーが、テレビ番組を視聴してから、そこをハブとして様々なサービスにつながるリンクが作られているだろうか。様々なサービスは、ユーザーを次々に異なるサービスに誘導するように、精緻なリンクが張り巡らされているだろうか。

あやぶろ復活第1弾!NHKの同時配信についてホウドウキョクで話しました

実は、先月末で38年間働いたTBSを完全に離れ独立、フリーランスとなりました。この3年間は、TBSの関連会社2社の社長業が忙しすぎて、この「…